オスマン帝国外交史─変化していく外国との関わり方

軍事でガンガン攻めるイメージの強いオスマン帝国ですが、実はその裏ではしっかりとした外交戦略が張り巡らされていました。

特に16世紀以降になると、ヨーロッパの列強や東方のイスラム王朝との間で、戦いと交渉を絶妙に使い分ける“リアリスト外交”が展開されていきます。

しかも時代が進むにつれて、「攻めの外交」から「守りの外交」へと性格も大きく変化していったんです。

この記事では、オスマン帝国の外交の流れを大きく4つの時期に分けて見ていきながら、どんな相手と、どんなふうに関係を築いてきたのかを整理してみましょう!

拡大期(14〜16世紀) ─ 軍事力を背景にした強気の外交

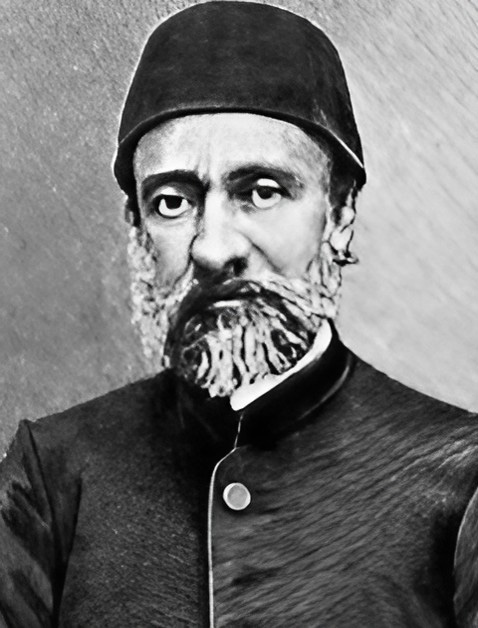

チャルディラーンの戦い

サファヴィー朝ペルシアの騎馬隊が鉄砲隊を擁するオスマン帝国軍と激突する場面を描写

オスマン帝国のアジア進出を示す象徴的な一コマ

出典:作者不明 / Wikimedia commons PD‑OLD

この時代のオスマン外交は、とにかく「勝ってから交渉」スタイル。

ビザンツ帝国、バルカン諸国、マムルーク朝、サファヴィー朝…どれも武力でねじ伏せたうえで外交関係を構築していく流れでした。

バルカン諸国との「従属型外交」

セルビアやワラキアなどのキリスト教国には、軍事的な圧力をかけつつ朝貢関係や婚姻政策で関係を結びました。

「お金払ってくれれば、領土はそのままでOK」みたいな“ゆるめの属国化”がこの時期の特徴です。

サファヴィー朝との宗教対立と外交

東方のシーア派国家サファヴィー朝とは宗派を巡るガチ対立。チャルディラーンの戦いで一度押さえ込みつつも、国境地帯での緊張はずーっと続いていました。

最盛期(16世紀中頃〜17世紀) ─ 「帝国」同士の本格外交へ

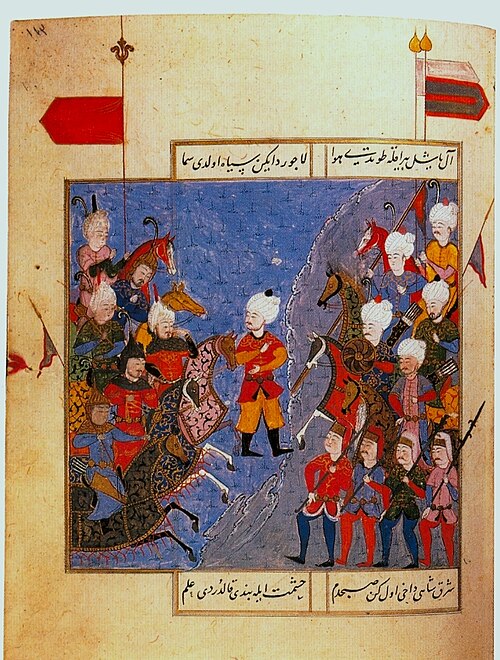

カピチュレーション文書写し(1569年)

フランス王シャルル9世とオスマン帝国のセリム2世の間の貿易特権に関する取り決めを記す

出典:『16th_century_copy_of_the_1569_Capitulations_between_Charles_IX_and_Selim_II』-by Uploadalt / Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

スレイマン1世の時代には、オスマン帝国も完全に「ヨーロッパの列強の一角」になり、武力だけでなく外交文書や使節団を使った高度なやりとりが増えていきます。

フランスと異例の「カピチュレーション条約」

1536年、オスマン帝国はフランスと通商特権(カピチュレーション)を認める条約を結びました。

これはキリスト教国との“最初の本格的外交協定”で、フランス人商人はオスマン国内で税制・司法上の優遇を受けられるようになります。

この条約は後の“不平等条約”の先駆けにもなった重要な一手でした。

ヨーロッパ諸国と“敵の敵は味方”戦略

神聖ローマ帝国・スペインとは戦争状態でしたが、その一方でフランスやイングランドとは協調関係を築いてバランスを取っていました。

完全な「キリスト教世界 vs イスラム世界」ではなく、国益を優先した柔軟外交がここから定着していきます。

衰退期(18〜19世紀) ─ “守るための外交”と列強の圧力

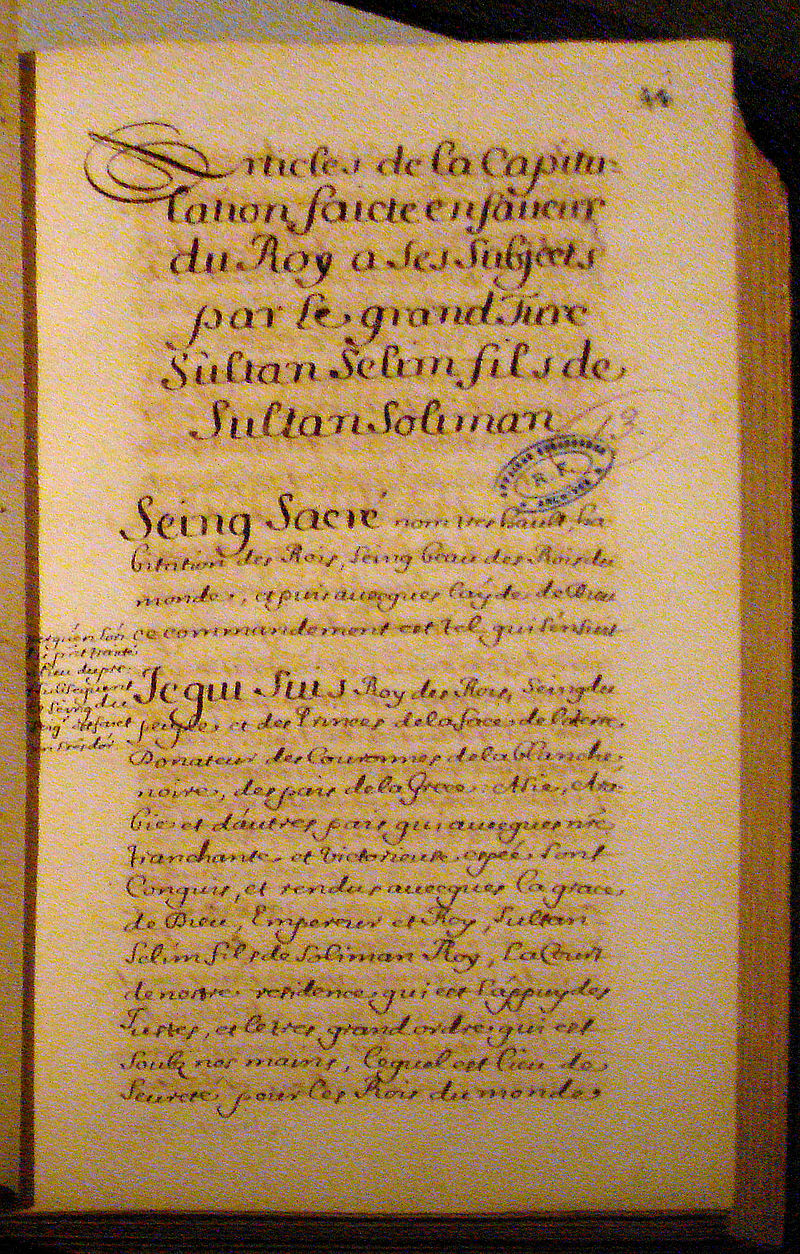

ベルリン会議(1884–85年)の討議風景

欧州列強がアフリカ分割を協議する中、オスマン帝国は正式代表として参加したものの、植民地を得られず「ヨーロッパの瀕死の病人」ぶりを露呈し、その衰退が国際会議でも明確に印象付けられた

出典:Unknown author / Wikimedia commons PD‑US

この頃になると、かつての強気な姿勢は影を潜め、ヨーロッパ列強にどう対応するかが外交の中心になっていきます。

オスマン帝国は次第に“自分の国をどう維持するか”という守りの立場へと追い込まれていくんです。

列強との不平等条約と借金外交

フランスやイギリス、ロシアとの間で結ばれたカピチュレーション条約が拡大し、通商・裁判権・関税まで相手国に譲歩する形に。

さらには度重なる戦費や近代化のための資金調達で、対外債務が膨張。この頃には外交=借金交渉みたいになってしまいます。

「東方問題」としての扱い

列強はオスマン帝国のことを「ヨーロッパの瀕死の病人」と呼び、帝国をどう分け合うかを水面下で話し合っていました。

クリミア戦争やベルリン会議などでは、帝国の存続よりも列強の均衡が優先される状況に。

終末期(20世紀初頭) ─ 民族運動と大戦が外交を飲み込む

セーヴル条約調印(1920年)

オスマン帝国代表がセーヴル条約に署名する場面

帝国はこの条約で領土の大部分を失うことになり、国際外交の弱体化が明確になった

出典:Asbarez Armenian News / Wikimedia commons Public Domain

20世紀に入ると、外交はもはや“平時のやりとり”ではなくなります。

戦争・革命・独立運動が続発し、外交交渉というより存亡をかけたサバイバル交渉になっていくんです。

青年トルコ人とドイツとの接近

近代化と中央集権化を進める青年トルコ人政権は、英仏よりもドイツ帝国との同盟を選びます。

鉄道建設や軍事顧問団の派遣などで関係が深まり、ついには第一次世界大戦で同盟国側として参戦します。

戦後外交とセーヴル条約の衝撃

第一次大戦で敗北したオスマン帝国は、1920年のセーヴル条約で領土をバラバラにされる屈辱的状況に。

これに反発したトルコ国民運動が立ち上がり、新たな独立戦争とローザンヌ条約(1923)につながっていきます。

オスマン帝国の外交は、時代によって「攻め」から「調整」へ、そして「生き残り」へと姿を変えていきました。

それでも一貫していたのは、現実主義的に相手を見極め、柔軟に関係を構築していく力。

だからこそ、敵だらけの世界の中でも帝国として何百年も生き残ることができたんですね。