オスマン帝国とヨーロッパの関係

オスマン帝国の歴史を語るうえで欠かせないのが、ヨーロッパとの複雑で緊張感に満ちた関係です。13世紀末の建国から20世紀初頭の解体に至るまで、オスマン帝国はつねにヨーロッパ世界の隣人であり、時には征服者、時には取引相手、そしてまた外交ゲームのプレイヤーとして動いてきました。

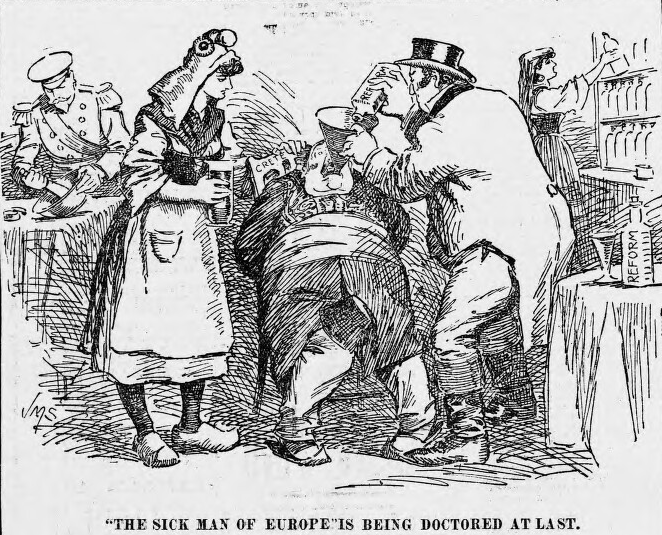

バルカン半島の侵攻、地中海の海戦、そして「ヨーロッパの病人」と呼ばれた近代の苦悩──そのすべてが、ヨーロッパとの関係の中で織りなされた壮大なドラマだったのです。この記事では、オスマン帝国がいかにしてヨーロッパと対峙し、影響を与え、また影響を受けたのかを読み解いていきます。

ヨーロッパとは

「ヨーロッパ」と一口に言っても、その姿は時代によって大きく変化しています。中世においてはキリスト教世界としての性格が強く、十字軍や教皇権の影響が濃厚でしたが、近世には絶対王政と帝国主義が台頭し、さらには啓蒙思想と産業革命によって近代国家が形成されていきました。

こうしたヨーロッパ世界の激動と進化に対して、オスマン帝国はつねに意識を向け、軍事・外交・経済の各面で柔軟に対応してきたのです。地理的にも文化的にも最前線に位置する帝国にとって、ヨーロッパとの関係は生存と繁栄をかけた「戦い」であり、同時に「対話」でもありました。

帝国の対ヨーロッパ政策

オスマン帝国のヨーロッパにおける最大領域(16~17世紀)

出典:Iktsokh / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

オスマン帝国のヨーロッパ戦略は、力で押すだけではなく、必要に応じて交渉や妥協も織り交ぜる複眼的なものでした。時代ごとの対ヨーロッパ政策を整理してみましょう。

軍事的膨張

15世紀から16世紀にかけて、オスマン帝国はヨーロッパ方面に大規模な軍事進出を図りました。とくにコンスタンティノープルの攻略(1453年)はキリスト教世界に衝撃を与え、その後のバルカン半島やハンガリー侵攻で帝国の勢力は中央ヨーロッパにまで拡大。

オスマンの軍事行動は、単なる征服ではなく、現地の封建制度に合わせた属州化や税制導入など、秩序の維持も意識されていたのが特徴です。とはいえ、ヨーロッパ側にとっては脅威でしかなく、「対トルコ防衛」が列強の共通課題となっていきます。

地中海制海権の確保

オスマン帝国はまた、地中海の覇者を目指しました。特に16世紀のスレイマン1世の時代には、海軍提督バルバロス・ハイレッディンを中心とした艦隊が、東地中海を席巻。ロドス島、キプロス島といった戦略的拠点を奪取し、ヴェネツィアやスペインとたびたび海戦を繰り広げました。

有名なレパントの海戦(1571年)では敗北を喫しましたが、それでも地中海の商業航路や沿岸都市への影響力を保ち続けたのです。

外交と均衡

軍事的進出の限界が見え始めた17世紀以降、オスマン帝国はヨーロッパ諸国との外交関係にも力を入れるようになります。たとえば、フランスとのカピチュレーション(通商特権)はその最たる例で、互いの利益を計算しながらバランスを取る関係が築かれました。

また、18世紀以降は「勢力均衡(バランス・オブ・パワー)」の枠組みの中で、オスマン帝国を「干渉される対象」から「戦略的カード」へと位置づけようとする動きも見られました。

ヨーロッパ諸国との関係

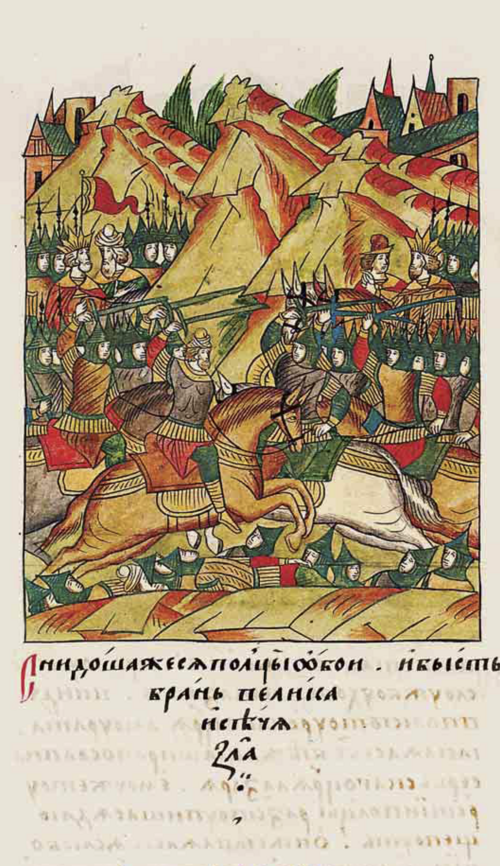

コソボの戦い(1389年)の古写本イラスト

オスマン帝国によるヨーロッパ進出の皮切り的戦いであり、バルカン半島征服の大きな一歩となった

出典:Facial Chronicle / Wikimedia commons CC BY 4.0

ヨーロッパのなかでも、オスマン帝国ととくに深い関係を持った国々について、個別に見ていきましょう。それぞれが、敵であり、協力者でもあったというのが興味深い点です。

東ローマ帝国

オスマン帝国が最初に対峙したキリスト教の大国が東ローマ帝国(ビザンツ帝国)でした。コンスタンティノープルを中心としたこの帝国は、オスマンの拡張とともに徐々に領土を失い、最終的には1453年に滅亡。

この出来事は、オスマン帝国にとって地中海世界への扉が開かれたことを意味し、またイスラーム世界にとっては「第二のメッカ」としての象徴的都市を手に入れる瞬間でもあったのです。

ハプスブルク帝国

ハプスブルク家は、神聖ローマ帝国および後のオーストリア帝国として、16世紀から18世紀にかけてオスマン帝国の最大の宿敵でした。とくにウィーン包囲(1529年、1683年)は、両者の軍事的緊張の象徴。

しかしその一方で、ハプスブルクとは時に停戦・講和を重ねながら、戦争と外交が交錯する関係を築いていきました。

ヴェネツィア共和国

地中海貿易の雄だったヴェネツィアとは、敵対と協調を繰り返す関係。16世紀には海戦を通じて激しく争いながらも、互いに経済的な利益を認識していたため、後には通商条約を締結するなど、バランスのとれた関係に移行していきました。

オスマン帝国のスルタンたちも、ヴェネツィア製のガラス器や装飾品を好んで宮廷に取り入れていたことが記録されています。

ロシア帝国

黒海をめぐっての争いは、18世紀のオスマン帝国とロシア帝国との間で熾烈を極めました。とりわけクリミア・カフカス地域は、両帝国にとって軍事・宗教・通商の要衝。

最終的にオスマン帝国は、ロシアとの戦争に敗れ、黒海沿岸の覇権を喪失。これは帝国の地政学的後退を象徴する出来事となりました。

イギリス・フランス

近代に入ると、オスマン帝国はイギリス・フランスとより積極的に関係を持つようになります。とくに19世紀には「オスマン帝国の保護者」として両国が登場し、ロシアの南下を防ぐ防波堤として帝国を外交的に支援。

また、鉄道や港湾などのインフラ整備においても、イギリス・フランスの資本が流入し、帝国の近代化に影響を与える存在となりました。

ドイツ帝国

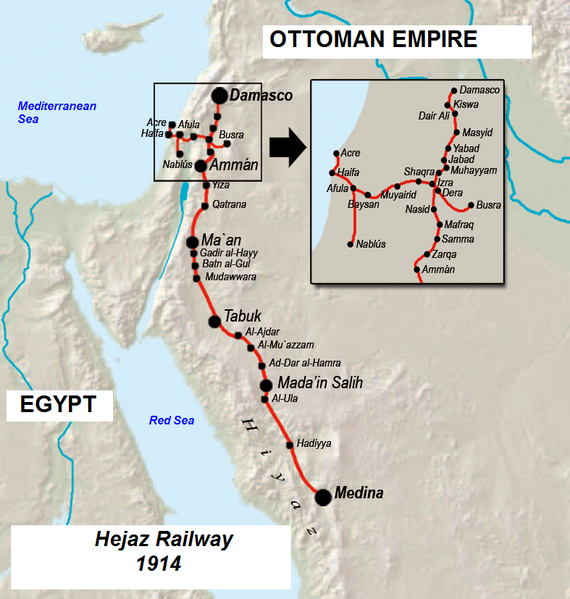

19世紀末から20世紀初頭にかけて、オスマン帝国はドイツ帝国と急速に接近します。とくにベルリン=バグダード鉄道の建設は、両国の軍事・経済協力の象徴であり、オスマン帝国の「ドイツ化」が進んだ時期でもありました。

この同盟関係は、第一次世界大戦における中央同盟国への参加につながり、帝国崩壊の引き金のひとつとなったとも言えるのです。

このように、オスマン帝国はヨーロッパと対立する一方で、巧みにバランスを取りながら存在感を発揮してきました。征服者であり、交易相手であり、また国際政治の駆け引きの主役でもあった──その姿は、まさに「ヨーロッパのもうひとつの顔」だったのです。