オスマン帝国の地理─地方区分や重要な地名など

オスマン帝国はその長い歴史の中で、地理的にも「広く、複雑で、多層的な帝国」でした。

3つの大陸(ヨーロッパ・アジア・アフリカ)にまたがり、民族も宗教も風土もバラバラな土地をまとめあげたという点では、世界史屈指の“地理の達人国家”とも言えます。

しかも、その支配方法も一律じゃなくて、直轄地・自治領・保護国といった形で柔軟に変化させていたんです。

この記事では、オスマン帝国の地理的特徴を「範囲」「領土の構造」「都市の役割」から順番に整理していきます!

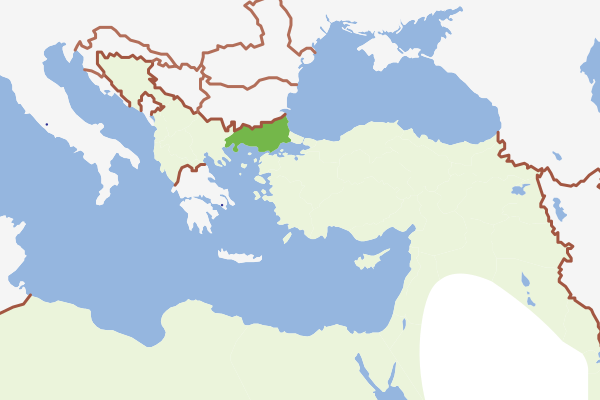

オスマン帝国の範囲

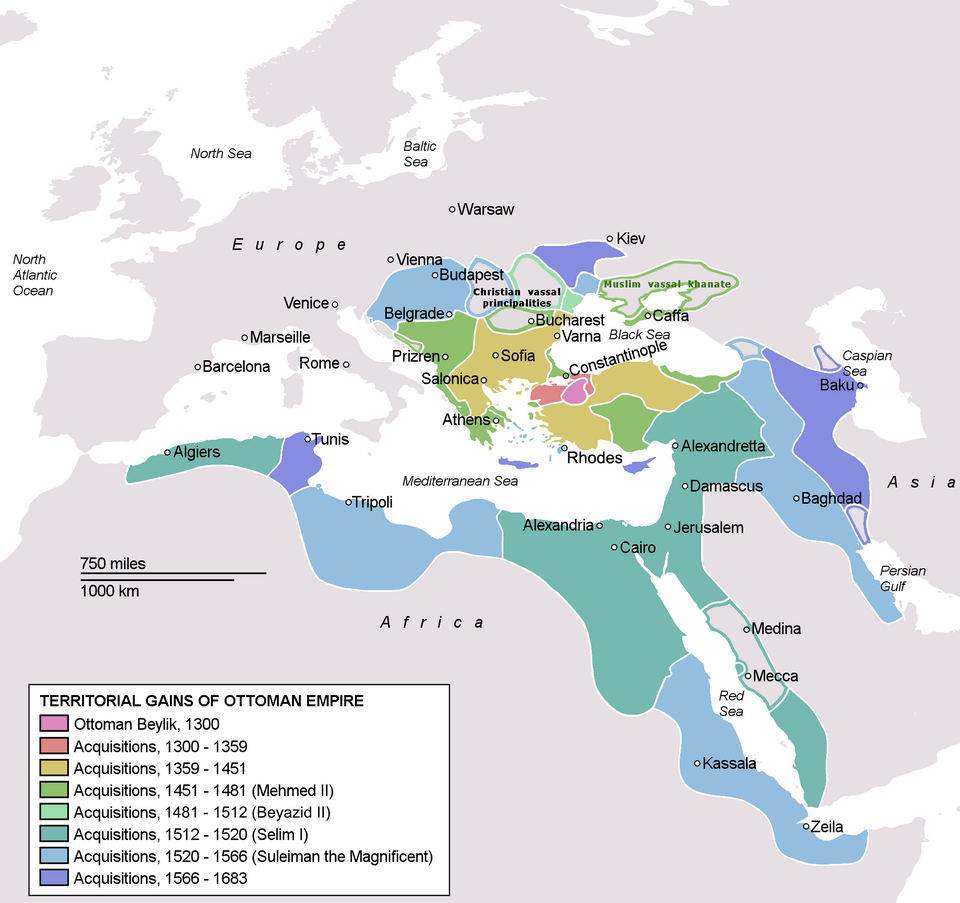

最盛期のオスマン帝国の範囲

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国の領土は、時期によって大きく変動していますが、最盛期にはユーラシアとアフリカにまたがる広大な帝国となっていました。

その広がりは、文化・言語・宗教・自然環境の多様性を生み、帝国の支配スタイルにも大きな影響を与えていたんです。

とくにバルカン・中東・北アフリカという三大文化圏にまたがっていた点が、他の帝国にはない統治の難しさと奥深さを生んでいました。

面積

オスマン帝国の最大面積は、16世紀のスレイマン1世の時代でおよそ550万平方キロメートル。

これは現在のトルコ(約78万平方キロ)の7倍近い広さで、現代のインドやオーストラリアとほぼ同じ規模です。

この広大な領土は、寒冷な黒海北岸から砂漠のアラビア半島まで含んでおり、気候・地形・民族の多様性が一段と際立っていました。

- 北:ハンガリー中部、黒海北岸

- 南:イエメン、スーダン北部

- 東:カスピ海西岸、アルメニア高原

- 西:アルジェリア、チュニジア、バルカン半島西部

行政区画

オスマン帝国の行政区画は、中央集権と地方統治を両立させる仕組みとして機能しており、地方ごとの実情に応じた柔軟な運営が可能でした。

さらに18世紀後半以降はヴィラーヤト制度(Vilayet)という新しい行政体制も導入され、より近代的な官僚制へと移行していきました。

この制度改革は、ヨーロッパの影響を受けつつ帝国の統治近代化を目指した努力の表れでもあったのです。

- エヤーレト(Eyalet):広域行政区。州レベルの単位。

- サンジャク(Sancak):エヤーレトの下の区画で、県レベル。

- ティマール:サンジャク内の土地区分で、徴税や軍役を担うための単位。

オスマン帝国の領土

1683年頃のオスマン帝国の版図

スレイマン大帝時代以降の拡大が頂点に達し、1683年のウィーン包囲直前、地中海を囲む広大な領域を支配

出典:Atilim Gunes Baydin / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の支配領域は、すべてが「完全に支配された土地」ではなく、統治の仕方を地域ごとに変えることで安定を保っていました。

一律の支配ではなく、地域の事情に応じて柔軟に階層化された統治システムを築いていたことが、帝国の長寿と広がりを支える基盤となっていたのです。

ここではその種類を大きく3つに分けて見てみましょう。

直轄領

オスマン帝国が直接行政官(バシュベイ、パシャ)を置いて統治していた中心領域。軍事・財政・宗教の要として扱われ、帝国の統治機構の中核が集中していました。

直轄領は国家財政の柱でもあり、宗教的・軍事的にも重要な場所とされていました。徴税、官僚派遣、司法制度の整備など、中央の政策が直接実行される“オスマン国家そのもの”といえる領域です。

- アナトリア中西部(ブルサ・エスキシェヒル周辺):オスマン帝国の発祥地であり、建国以来つねに直轄支配が行われた中核地域。

- イスタンブール:1453年の征服以降、首都として特別な行政体制下に置かれ、スルタンの権威が最も及ぶ直轄地とされた。

- エディルネ(旧アドリアノープル):イスタンブール遷都前の首都。戦略的重要性から、以後も中央政府の直接統治が続いた。

- エジプト:ムハンマド・アリー朝の事実上の独立状態にもかかわらず、19世紀には形式的にスルタンの直轄領とみなされた。

自治領・従属領

バルカン地方やカフカスの一部、さらにはトランシルヴァニアやモルダヴィアなどは、自国の君主を保ちつつオスマンに服従する「従属国」として扱われました。

これは軍事・外交面でオスマンに協力する代わりに、内部統治の自由を一定認める形式で、安定支配を図った柔軟な制度です。

彼らは、

- 年貢や貢納金を支払う

- 軍役に応じる

- スルタンの許可のもとで内政を行う

…といった条件のもと、ある程度の自治が認められていました。

特にモルダヴィア・ワラキアでは、オスマンのスルタンから任命された地元貴族が行政を行い、「半独立・半服属」の状態が長く続きました。

- モルダヴィア・ワラキア・トランシルヴァニア:バルカンのキリスト教公国で、朝貢と軍事協力を条件に内政自治が認められた。

- クリミア・ハン国:タタール系イスラーム国家で、宗主権を認める代わりに大幅な自治を保持。のちロシア帝国に併合。

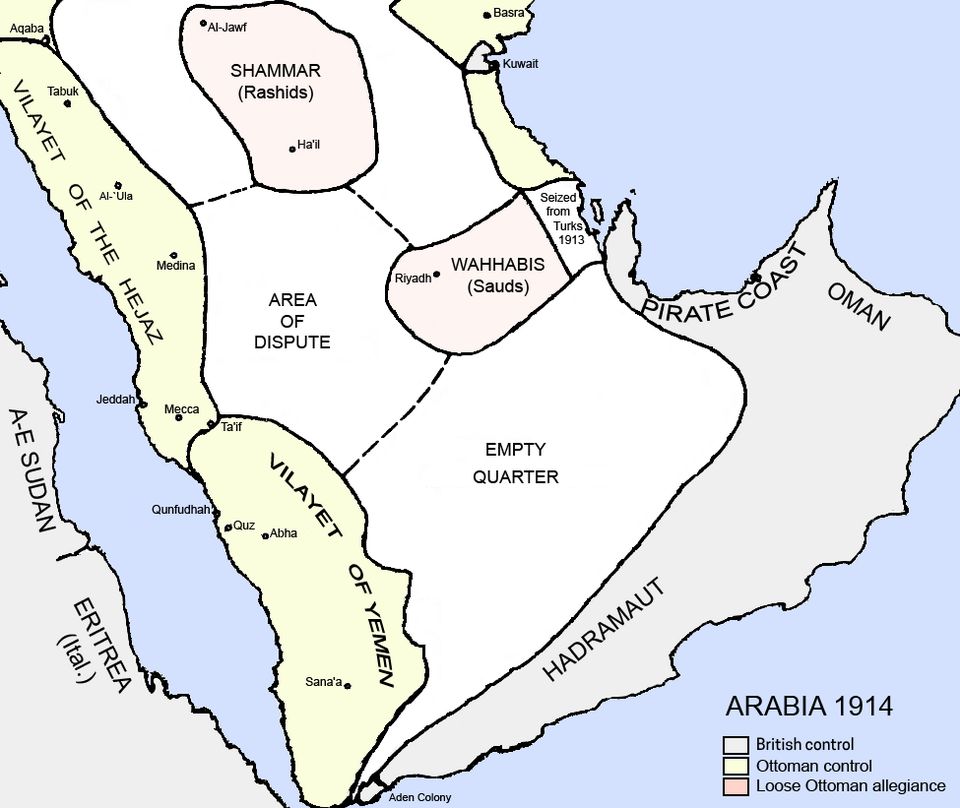

- ヒジャーズ地方:シャリーフ家(ハーシム家)が統治する聖地地域で、オスマン帝国はカリフ権により形式的支配を及ぼしたが、実際には地元支配者の自治が保たれていた。

- チュニス・アルジェ・トリポリ:北アフリカの属州群で、オスマン総督が派遣されたが実態は半独立。地中海海賊の根拠地ともなった。

保護国(半独立領)

特に19世紀以降、オスマンの支配が緩くなると、実質的には独立に近い「保護国」的存在が増えていきます。

外見上はオスマン領として扱われていても、内実は地元勢力が実権を握っており、オスマンの権威は象徴的・儀礼的な意味合いを帯びるようになっていきました。

保護国では、オスマン帝国は形式上の宗主国として位置づけられ、宗教的な正統性や儀礼的な関係だけが維持されていました。

とくに列強との勢力争いが激しくなる近代においては、帝国の影響力が“形だけ”になっていく様子もこの保護国の制度に表れています。

- エジプト(ムハンマド・アリー朝):建前上はオスマン領だったが、軍制・財政・外交を独自に運営し、事実上の独立国としてふるまった。

- チュニジア(フサイン朝):18世紀以降、ベイ(総督)が独自に統治し、19世紀にはフランスの干渉も受けつつ形式的にオスマン保護下にあった。

- アルジェリア(デイ政権):海賊勢力に支えられた自治的政権で、名目的にオスマンの宗主権を認めつつも独立外交を展開。

- トリポリ(カラマンリ朝):リビア地方を支配した王朝で、オスマンの承認を受けつつも、王朝国家として独自の運営を行った。

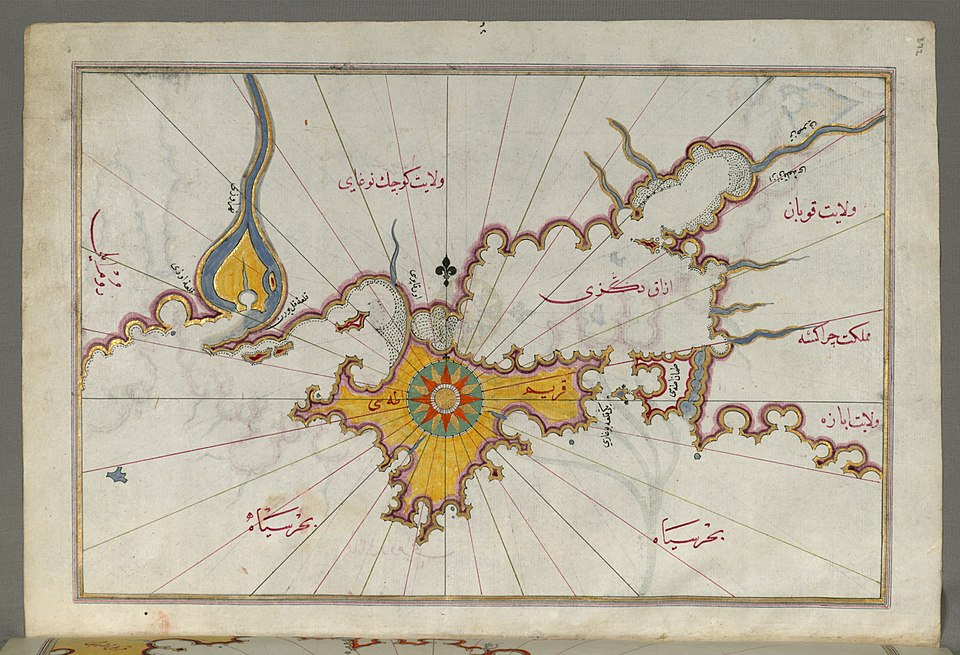

オスマン帝国の重要都市

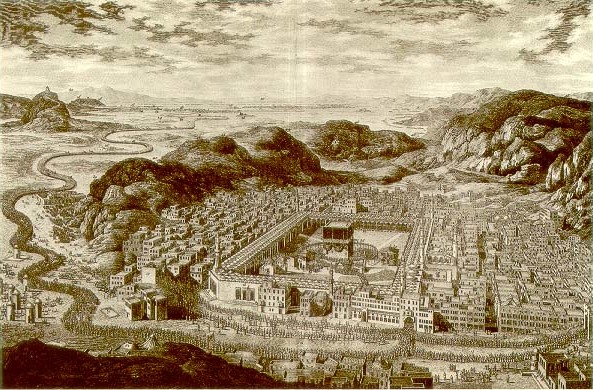

オスマン帝国の宗教的中心都市メッカ(1850年頃)

ただし実際の統治は現地のシャリーフ家に任せる形(間接統治)を取った

出典:パブリックドメイン / Wikimedia Commonsより

広大な領土の中には、それぞれの役割を担った多様な都市が点在していました。ここでは、政治・宗教・経済・軍事という機能別に注目してみましょう。

これらの都市は単なる地方の拠点ではなく、帝国の統治構造・宗教政策・貿易網・軍事戦略を支える中核的存在だったのです。

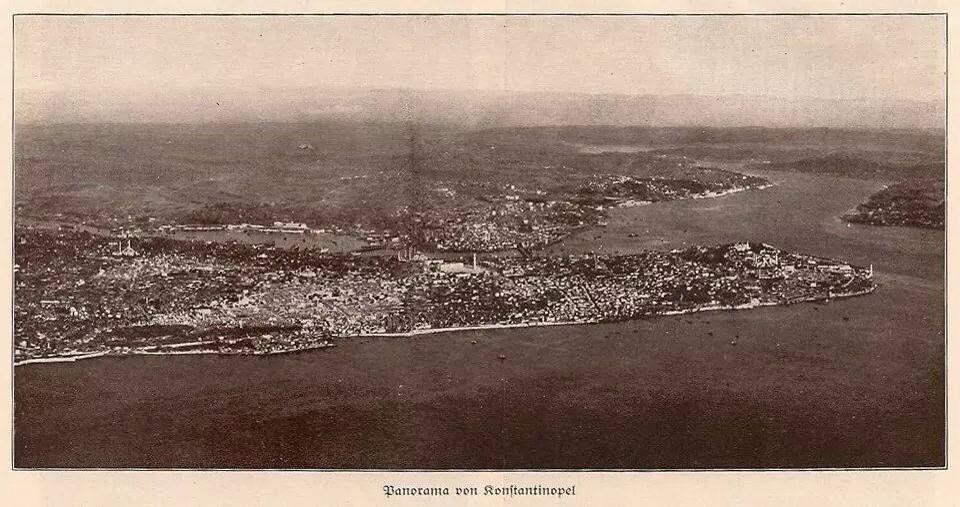

政治の中心都市

1453年の征服以来、帝国の中枢として栄えた旧コンスタンティノープル=イスタンブール。 トプカプ宮殿、スルタンの住居、官僚機構、軍司令部など政治のすべてがここに集約していました。

さらに、大宰相の執務空間「バビ・アーリー(高門)」もここにあり、法令や外交文書はすべてここから発せられたのです。 イスタンブールはまた、政治だけでなく文化・経済・宗教の各分野でも帝国の顔となる多機能都市でした。

- イスタンブール:1453年の征服以降、帝国の首都にして政治・軍事・宗教のすべてを統括する中枢都市。

- エディルネ(旧アドリアノープル):14世紀末から15世紀半ばまでの首都。バルカン統治の拠点でもあり、遷都後も重視された。

- ブルサ:最初の首都であり、初期オスマン政権の行政・軍事の基盤を築いた重要都市。

- ダマスカス:アラブ地域の中心として行政官(ベイレルベイ)が置かれ、東方支配の拠点の一つとなった。

宗教の中心都市

イスラム教の聖地メッカとメディナは、1517年以降オスマンの管理下に置かれ、スルタンは「ハッジ(巡礼)」の道を守る者=カリフとしての権威を得ました。 この「聖地の守護者」としての立場は、オスマン皇帝にイスラム世界の精神的統合者という意味を与えることになります。

またエルサレムも宗教共存の象徴都市として、モスク・教会・シナゴーグが共に存在していた特別な都市でした。

オスマン時代には神殿の丘(ハラム・アッシャリーフ)の整備が進められ、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の聖地としての調和が意識されていたのです。

- イスタンブール:スルタン=カリフ制の拠点であり、シャイフ・アル=イスラームを筆頭とするイスラム宗教官僚が集中した中心地。

- メッカ:イスラム教の最聖地。形式的にはオスマンの宗主権下にあり、巡礼と聖地管理の名目で宗教的威信を支えた。

- メディナ:預言者ムハンマドの墓所がある聖地で、メッカと並びヒジャーズ総督によって管理された。

- アル=アズハル(カイロ):スンナ派最高学府として、オスマン帝国期もイスラーム神学教育の重鎮的存在であり続けた。

経済の中心都市

イスタンブール以外にも、オスマン帝国には地域ごとの特色を持った経済都市がいくつも存在していました。 それぞれが貿易や手工業、交通の拠点として発展し、帝国経済をしっかり支えていたんです。

とくにアレッポ、カイロ、イズミールなどの都市は東西交易の結節点に位置し、国際商人が集う多文化的な空間でもありました。これらの都市は、地域をつなぐだけでなく、オスマン帝国が国際的な経済ネットワークの一部だったことを物語っています。

また、バザール(市場)やキャラバンサライ(隊商宿)を中心に、活気ある都市生活が営まれていました。

- イスタンブール:地中海と黒海を結ぶ交易の要衝として、商業・金融・物流の中枢を担った巨大市場都市。

- アレッポ:シリア地方最大の都市で、東西貿易の中継地として国際的な商人が集う交易拠点。

- カイロ:ナイル川流域の富を背景に、農産物・織物・香辛料の集散地として繁栄。オスマン支配下でも商業都市として重要性を維持。

- イズミル(スミルナ):エーゲ海沿岸の港湾都市で、ヨーロッパとの対外貿易の玄関口として発展した。

軍事の中心都市

オスマン帝国は領土が広いぶん、軍事の拠点も地域ごとに分かれていました。 その中でも特に前線の重要都市として活躍したのが、エディルネとベオグラードです。

これらの都市には大規模な要塞・軍営・補給拠点が設けられ、敵国との最前線でにらみを利かせていたのです。

このような都市は、単なる軍の駐屯地というだけでなく、戦略・補給・外交のすべてが交差するハブだったんですね。

それぞれの都市が果たした役割の違いが、そのまま帝国の統治と機能の多様性を物語っているのです。

- イスタンブール:帝国の首都にして常備軍(イェニチェリ)と海軍の司令部が置かれ、戦略決定の中枢を担った。

- エディルネ:バルカン方面への前線基地として機能し、軍事遠征の出発地として重要な役割を果たした。

- ベオグラード:ハンガリー方面との国境地帯にあり、北方防衛と遠征の拠点都市として軍事的に重視された。

- ガラタ(イスタンブール対岸):オスマン帝国海軍の根拠地のひとつで、造船所や兵器工房が集まる軍港として発展。

オスマン帝国の地理的な特徴を見ていくと、「こんなに広くてバラバラな土地をどうやって治めてたの?」って驚きたくなります。

でも、地理ごとに支配の形を変える柔軟さ、それに応じて都市の役割を明確にする巧みさこそが、この帝国の真骨頂だったんですね。

地図を広げながら見ると、オスマン帝国の“強さとしなやかさ”がもっとリアルに伝わってくると思いますよ!