オスマン帝国の文化

「オスマン帝国の文化」と聞いて、真っ先に思い浮かべられるものといえば、モスクのドーム、豪華なタイル、ハレムの暮らし、詩や音楽に宮廷料理――どれも美しくて優雅なものばかり。でも実はその裏側には、東西の文明が溶け合ってできた“多文化のミルフィーユ”のような深みがあるんです。

オスマン文化は、イスラム教をベースにしながら、ビザンツ・ペルシャ・アラブ・トルコ・バルカン・ヨーロッパといった、あらゆる地域の影響を受けて形づくられたもの。

そのため、美しさだけじゃなく柔軟性と多様性もオスマン文化の大きな特徴なんです。

この記事では、そんなオスマン帝国の文化について、建築・芸術・言語・生活・教育といったテーマごとにわかりやすく紹介していきます!

建築と芸術 ─ 神のために、帝国のために、美を尽くす

スレイマニエ・モスク(イスタンブール)

オスマン帝国の建築を代表する傑作で、古典オスマン建築を極めたミマール・シナンによって設計

出典:R Prazeres / Wikimedia Commons CC BY‑SA 4.0より

オスマン帝国の文化の中でも、建築と芸術はとくに目を引きます。

帝国が栄えた証として、また信仰の表現として、見た人の心を動かす美しさがそこにありました。

ドームとミナレットのシルエット

代表的なのはやっぱりモスク建築。イスタンブールのスレイマニエ・モスクやブルー・モスクに代表されるように、巨大なドームと細長いミナレット(尖塔)が空を突き抜けるデザインは、まさに“神聖と威厳”の象徴です。

建築家ミマール・スィナンはその頂点に立つ存在で、彼の作品群はまさにオスマン建築の集大成でした。

タイル・書・絵画の装飾美

壁や天井を彩るイズニックタイルの青と赤の文様、そしてアラビア文字の書道(ヒュスニ・ハット)は、偶像崇拝を避けるイスラム美術ならではの美の極み。

写本や細密画(ミニアチュール)も発達し、宮廷では文学と絵画が一体となった芸術文化が楽しまれていました。

言語と文学 ─ “三重構造”が生んだことばの世界

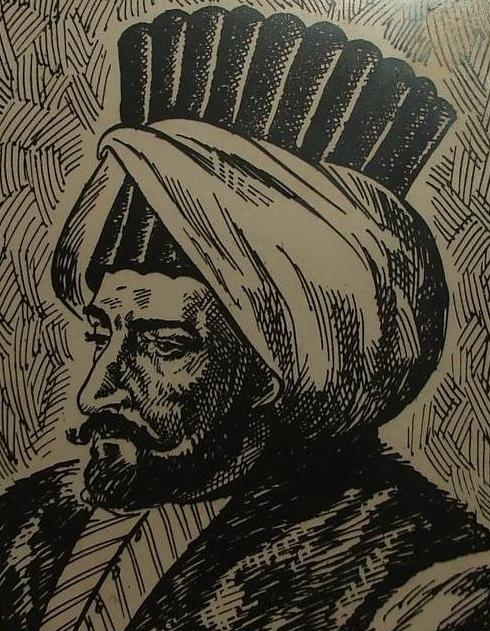

オスマン帝国の詩人ネディム

オスマン文学黄金期の象徴的存在であり、宮廷文化と密接に結びついた華麗で洗練された遊興的・享楽的な作風で知られる

出典:tacirci / Wikimedia Commons Public Domain

オスマン帝国では、ひとつの言語では文化は語れません。むしろ言語の多重性こそが文化の豊かさを作り出していました。

オスマン語という“多言語ブレンド言語”

支配層が使った公用語「オスマン語」は、トルコ語の文法+アラビア語とペルシャ語の語彙をミックスしたハイブリッド言語。

行政文書・文学・詩などに使われた、ある意味「貴族語」でもあります。

詩と散文の発展

オスマン詩は、ペルシャ文学の影響を強く受けた叙情的な形式で、宮廷ではスルタン自身が詩作することも珍しくありませんでした。

また物語や歴史書も、華麗な修辞や書芸で装飾され、文字が“読むもの”と同時に“見るもの”でもあったんです。

暮らしと習慣 ─ イスラムとローカル文化の折衷スタイル

ハレムでコーヒーを嗜む貴婦人(18世紀)

出典:Wikimedia Commons Public Domain

オスマン文化は、暮らしの中にも色濃く根付いています。

特に食・衣・住・娯楽といった日常の場面では、多民族社会らしい融合が見て取れます。

料理文化は“帝国の縮図”

トルコ料理のルーツでもあるオスマン宮廷料理は、中央アジアの肉文化、アラブのスパイス、地中海の野菜など、あらゆる地域の要素が詰め込まれた“世界料理”。

ハレムには専属料理人が1000人いたなんて記録もあります。お菓子やコーヒー文化もこの時代に開花しました。

服飾と室内文化

衣装は階級・民族によって異なりつつも、ゆったりとしたローブ、装飾ターバン、織物の美しさなどが特徴。

室内はカーペット、座布団、壁掛けで装飾され、まさに「くつろぎの美学」が大事にされていました。

教育と知識 ─ 信仰と学問は、共に生きる

ベヤズィト州立図書館

オスマン帝国の教育制度改革の一環として、1884年に公立図書館として設立

帝国の教育普及と学術保存に大きく寄与した

出典:Wikimedia Commons / Public Domain

イスラム文化の根幹には「知を尊ぶ心」があります。オスマン帝国でも教育と学問は宗教と密接に結びついて発展しました。

マドラサ(学院)と宗教教育

イスラム法やクルアーン(コーラン)の解釈、法学、数学、天文学などを学ぶマドラサ(学院)が各都市に整備され、学者(ウラマー)が輩出されました。

これは信仰をベースにしつつも、実学にも力を入れる教育スタイルです。

翻訳文化と知識の交流

ギリシャ語・ラテン語の文献をアラビア語に翻訳し直すなど、知の継承・再構築も行われていました。

また、ヨーロッパからの科学・医学・軍事知識も選びながら受け入れ、近代化に役立てていきます。

オスマン帝国の文化は、ただの“イスラム風”ではなくて、帝国そのものの器の広さを映し出す鏡でした。

東西の美学を取り入れつつ、イスラム的な世界観を軸にして、ひとつの新しい文化世界を作り出した――

それが、オスマン帝国が残した「文化遺産」の一番の魅力なんです。