オスマン帝国とアジアの関係

オスマン帝国というと、どうしてもヨーロッパとの関係に目が向きがちですが、じつはその勢力はアジアの深部にも手を伸ばしていました。アナトリア半島に起源を持つこの帝国は、イスラーム世界の守護者としての自負のもと、東方世界とも積極的に関係を築いていたんです。ときに対立し、ときに連携し、そしてまた交易や文化の橋を渡す──その足取りはまさに「ユーラシアを貫く帝国」と呼ぶにふさわしいものでした。

今回は、そんなオスマン帝国とアジアとの多層的な関係にスポットを当てて、その全貌を掘り下げてみましょう。

アジアとは

そもそも「アジア」とは、どんな世界だったのでしょうか?

オスマン帝国にとってのアジアとは、西はイランから東はインド、さらには中国にまで広がる巨大な空間を指します。この地域は、政治・宗教・交易といったあらゆる分野において、帝国にとって重要な“外縁”でした。

アジアは一枚岩ではなく、宗教的にはイスラーム・ヒンドゥー・仏教・儒教などが並び立ち、民族的にもトルコ系・ペルシア系・インド系・漢民族など多様な集団が入り乱れる複雑な世界。オスマン帝国はこのアジアにどう向き合い、どう自らの存在意義を確立していったのか──それが今回のテーマとなります。

帝国の対アジア政策

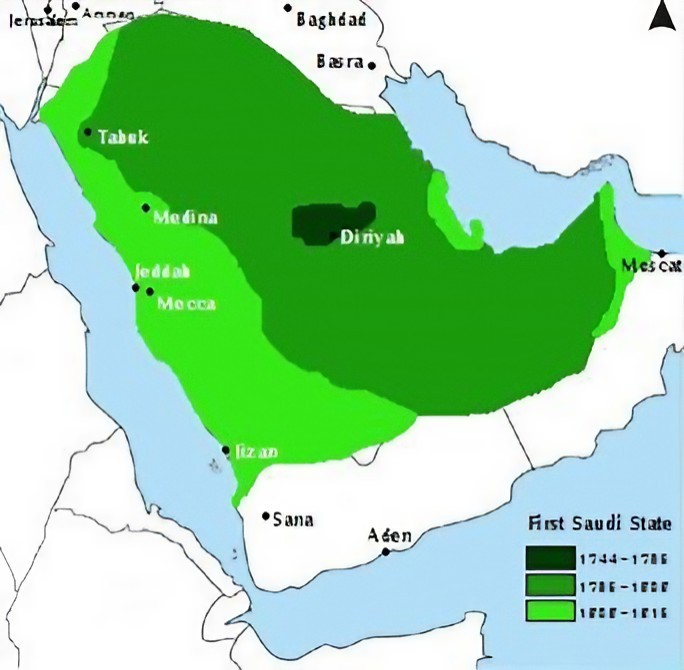

オスマン帝国のアジア方面進軍ルート(1514年)

セリム1世率いるオスマン軍がアジア進出の一環としてチャルディラーン平原へ向けて進軍したルートを示す地図

出典:著者-バスマ氏/ Wikimedia commons CC BY-SA 4.0

オスマン帝国は西洋だけでなく、東方世界との関係構築にも意識的でした。安全保障、宗教的影響力、そして経済利権をめぐる戦略的な対アジア政策を展開していたのです。

東方防衛

まず重要だったのが東方国境の安全確保。とくにイラン方面からの侵入や、中央アジア系遊牧民の影響を受けやすいアナトリア東部は、常に緊張が絶えませんでした。これに対処するため、辺境地帯に軍事州(エヤレット)を設けたり、トルコ系部族の再定住を促すことで、バッファーゾーンを形成したのです。

中央アジアとの連携

中央アジアは、オスマン帝国のエスニックルーツとも深く関わる地域です。オスマン家自身がオグズ・トルコ系の出身であったこともあり、帝国はたびたび中央アジアのイスラーム勢力と連絡を取り合っていました。

たとえば、ティムール朝の没落後に現れたトルコ系イスラーム政権との連携、スーフィー教団を通じた宗教ネットワークの維持など、文化・宗教的つながりは意外と根強かったのです。

南アジアとの交流

ムガル帝国が支配する南アジア(インド亜大陸)とは、政治的には距離がある一方で、イスラーム世界の同胞意識から多くの交流がありました。特に香辛料や織物などの交易品を通じて、海上交易ルートでつながっており、紅海やペルシア湾経由での商業活動が活発だったのです。

また、両国のスルタンたちは互いに「正統カリフの後継者」として、イスラーム世界における象徴的地位をめぐって精神的な主導権争いを繰り広げることもありました。

アジア諸国との関係

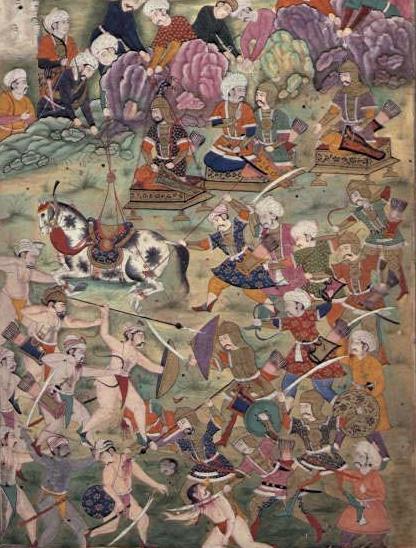

チャルディラーンの戦い

サファヴィー朝ペルシアの騎馬隊が鉄砲隊を擁するオスマン帝国軍と激突する場面を描写

オスマン帝国のアジア進出を示す象徴的な一コマ

出典:作者不明 / Wikimedia commons PD‑OLD

アジアには、オスマン帝国と直接・間接に関わったさまざまな政権が存在しました。それぞれの関係を個別に見ていくことで、より立体的に帝国の対アジア戦略が見えてきます。

モンゴル帝国(イルハン朝)との関係

オスマン帝国が建国された14世紀初頭、すでにモンゴル帝国の末裔であるイルハン朝がペルシア方面を支配していました。初期オスマン家は、このイルハン朝に形式的な従属関係を結びつつも、その衰退を見計らって自立化を図っていったのです。

この経験は、のちのオスマン帝国が「強大な帝国の崩壊をチャンスと見る」外交センスを育てるきっかけになったとも言えるでしょう。

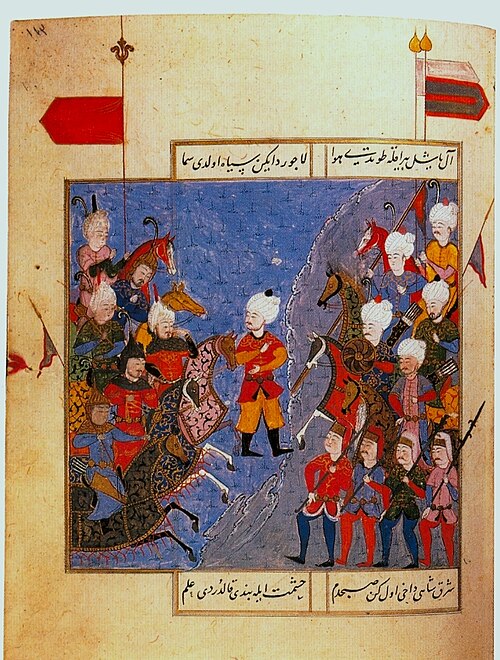

ティムール帝国との関係

1402年のアンカラの戦いで、オスマン帝国はあのティムールに敗北し、一時帝国は四分五裂の危機に陥りました。ティムール帝国は中央アジアに基盤を置きながら、オスマン帝国に対抗する強力なライバル勢力として君臨していたわけです。

この敗北は、オスマン側にとって屈辱である一方、のちのスルタンたちが強固な中央集権化を目指すきっかけにもなりました。敵対から学ぶ──その典型例です。

サファヴィー朝(ペルシア)との関係

16世紀以降のオスマン帝国とサファヴィー朝の関係は、もはや「宿敵」と言ってよいほど。宗派の違い(スンナ派 vs シーア派)が火種となり、両国はイラク・アゼルバイジャンなどの国境地帯をめぐって断続的な戦争を繰り広げました。

ただし、戦火の裏では詩や建築、織物技術などで文化交流も起こっており、「戦って、学ぶ」複雑な関係性が存在していたのです。

ムガル帝国(インド)との関係

オスマンとムガルは地理的には離れていましたが、共にイスラーム世界の超大国として意識しあう存在でした。ムガル皇帝がたびたびオスマン皇帝に使節を送り、逆にオスマン側もメッカ・メディナの保護者として宗教的優位を示そうとした記録が残っています。

また、ムガル朝の宮廷ではオスマン風の書道や陶磁器が愛好されるなど、文化的影響力もじわじわと浸透していたようです。

清(中国)との関係

オスマン帝国と清朝中国の関係は、政治的にはそれほど直接的な接点はありませんでしたが、シルクロードを介した交易関係や、ムスリム商人による民間交流は継続して存在していました。とくにイスラム系のウイグル人や中央アジア商人を介して、中国の絹や磁器がオスマン市場に流入していたんですね。

また、互いに「遥かなる大帝国」として意識し合っていた形跡もあり、外交使節の記録などもわずかながら残されています。

このように、オスマン帝国とアジアとの関係は、単なる隣国との接触ではなく、政治・宗教・文化のあらゆる次元で絡み合ったダイナミックなものだったんですね。帝国が「ヨーロッパとアジアをつなぐ橋」として存在したという言葉も、あながち誇張ではないのです。