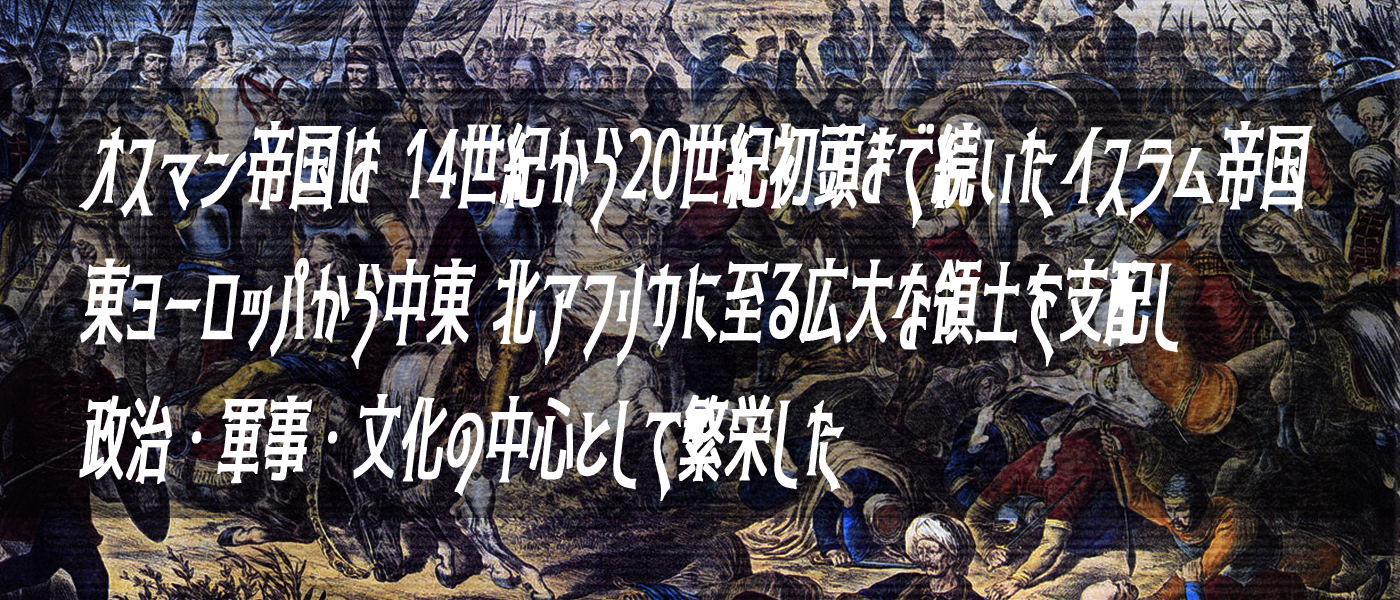

オスマン帝国がヤバい理由

オスマン帝国──歴史をかじった人なら、一度はこの名前を聞いたことがあるはず。一応現トルコ共和国の前身なんですが、はっきり言って、規模も仕組みも、そしてやってることも、ヤバいほど別物。

言っておくとこの「ヤバい」って、最近の用法でいう「すごい!」とか「でかい!」というポジティブな方向だけじゃあないですからね。もちろんそういうヤバさもありますよ。たとえば、トルコの片隅からスタートした小国が、わずか100年ほどで東ローマ帝国の首都・コンスタンティノープルを落とし、バルカン、中東、北アフリカまでを飲み込むスピード感。こんな拡大のしかた、歴史上他に類をみません。。

そして異民族支配を成功させたミッレト制度や、奴隷をエリート官僚や兵士に育て上げるイェニチェリ制度みたいな、寛容性を担保するシステム、こういうのは本当に良い意味でヤバい(スゴい)。

・・・・がです!!

「兄弟殺しを合法化して皇位を守る」とか血と権力の修羅場もまた日常茶飯事だった。政治のために家族を殺し、幽閉し、異論を押さえ込み、武力でねじ伏せる──そんな容赦なさも、オスマン帝国を語るうえで避けて通れません。「道徳どうなってんの?」と言いたくなるような統治スタイルも目立つわけです。

そしてそんなやり方が時代遅れになってからは、列強に「ヨーロッパの瀕死の病人」と揶揄されるほどに落ちぶれていったのも、一発逆転を狙って第一次世界大戦に参戦してしまったのも、敗戦で容赦なさすぎる領土解体案を受け入れてしまったのも、それにキレた愛国軍人に速攻で倒されて「やっぱあれナシ」にしてしまうのも・・・・全部ヤバい。

このブログでは、そんな“常識を超えたヤバさ”に満ちたオスマン帝国の実態を、「勢力の伸び方」「国家の仕組み」「終わり方」など多角的な視点から、いい意味でも悪い意味でもガッツリ掘り下げていきます。笑えるほど大胆で、時にゾッとするほど残酷。知れば知るほどクセになる、オスマン帝国という怪物を共に解体していきましょうね。

勢力の伸び方がやばい

小さな一族から始まったはずのオスマン帝国が、あっという間に世界屈指の大帝国になっていく流れ、そのスピード感がまずやばいんです。そして、拡大の過程には数々の伝説や、他国からしたらホラーのような快進撃が詰まっています。

たった数世代で“帝国化”した

コンスタンティノープル陥落

スルタン・メフメト2世が東ローマの都を征服し、小王国から「帝国」への転換点となった出来事

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国のスタートは、13世紀末のアナトリアの片隅。創始者オスマン1世の時代は、ほんの一地方の小国家でした。それがわずか100年ほどでコンスタンティノープル(ビザンツ帝国の首都)を落とし、東ローマ帝国を滅ぼすという偉業を達成してしまうんです。急成長すぎて他国がついてこれないレベルです。

しかもこの急成長、運まかせじゃなかったんです。オスマン家はただの戦争好きな一族ではなく、巧みに周辺諸国との関係を調整しながら、イスラムの「聖戦(ジハード)」思想も味方につけて、支持を拡大していったんですよ。

さらに、バルカン半島に進出していく中で、キリスト教圏とのぶつかり合いも避けられませんでしたが、そこで勝ち続けることで「ヨーロッパの脅威」としての地位まで獲得してしまったんです。

東西南北に“ガチ拡大”した

オスマン帝国の最大版図

かつて小国だったアナトリア西部の侯国が、バルカン・中東・北アフリカを制する大帝国に成長した

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

ヨーロッパにも、アジアにも、アフリカにも広がっていたオスマン帝国。最盛期には現在の40カ国以上にまたがる広大な領土を支配していました。しかも海も強くて、地中海・紅海・黒海をまたいだ制海権まで持っていたんです。こんなバランス良く拡大した帝国、なかなか無いです。

中でも特筆すべきは、スレイマン1世(大帝)の時代。陸ではハンガリーやイラク、海では北アフリカから紅海に至るまで勢力を広げ、「どこまでいくの!?」とツッコミたくなるほどの拡張っぷりです。

しかも支配地域にはトルコ人だけでなく、アラブ人、ギリシャ人、アルメニア人、スラブ系、ユダヤ人など、さまざまな民族・宗教の人たちが暮らしていました。それでも全体がうまく回っていたというのが、また驚きポイントなんです。

“多民族帝国”としても異常な安定感

ゲンナディオス2世を「コンスタンティノープル総主教」に任命するメフメト2世(15世紀)

宗教的自治を認めることで多民族帝国としての統治体制を整えた象徴的な措置

出典:Workshop of Gentile Bellini / Wikimedia Commons Public Domain

普通、これだけ多様な文化や言語、宗教が入り乱れていると、すぐに争いごとが起こりがちですが、オスマン帝国はかなり長い間、それをうまくコントロールしていました。

ミッレト制度という仕組みで、キリスト教徒やユダヤ教徒にもある程度の自治を認めつつ、納税や法の面ではイスラムの枠組みの中に収めていったんですね。

この「ゆるくて強い」感じが、帝国が長く続いた大きな理由のひとつかもしれません。強権だけでなく柔軟性もあったからこそ、400年以上も大国として生き残れたんです。

国家の仕組みがやばい

「帝国」って聞くと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、オスマン帝国の中身を見てみると、想像以上に緻密で独創性に溢れている。特に統治の方法や軍事制度なんかは、「よくこんなこと考えついたな」って感心するレベルです。

宗教ごとに“丸ごと自治”させる

ミッレト制度下の宗教分布

ミッレト制度は、宗教共同体ごとに内政・教育・裁判の自治を認め、多民族国家としての安定を図った巧みな広域統治システムだった

出典:Spiridon MANOLIU / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国はイスラム国家でしたが、他宗教に対して排除的ではなく、キリスト教徒やユダヤ教徒などを「ミッレト」と呼ばれる宗教共同体に分けて、それぞれ自治を認めていました。こうすることで大規模な宗教対立を回避しつつ、税金だけはしっかりもらうという、かなりスマートな支配体制だったんです。

このミッレト制度のすごいところは、信仰の自由をある程度保証しつつ、行政的な効率も確保していたところ。たとえば、キリスト教徒なら教会が、ユダヤ教徒ならラビが、それぞれの社会内部のこと(結婚・相続・教育など)を取り仕切る感じです。

帝国としては、そうした人々がオスマン法に従ってさえいれば、あとは自主的に運営してくれてOKというスタンスだったので、「大勢の異文化をひとつの傘に収める」ことが可能になったんですね。

奴隷をエリートに育てる“常識破り”な軍隊

バルカン半島でのデヴシルメ(徴集)の光景

デヴシルメ制度は、キリスト教徒の少年を奴隷として徴用し、精鋭軍イェニチェリとして育成することで、皇帝直属の忠誠心を持つ軍隊を形成した仕組みだった

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

イェニチェリという軍団は、バルカン地方のキリスト教徒の子どもを徴用して育成されたエリート部隊。つまり、元は奴隷。でも教育と訓練を重ねていくことで、皇帝直属の最強精鋭部隊に仕上がっていくんです。この「人材再生工場」みたいな制度、当時の常識では考えられないものでした。

この徴用制度はデヴシルメ制度と呼ばれ、「徴集された少年=国家の所有物」として、家庭や出自から切り離され、完全にスルタン(皇帝)に忠誠を誓うよう仕立てられます。

彼らはイスラム教に改宗し、読み書きや行政の基礎も叩き込まれてから、兵士や官僚、時には高級軍人や大宰相(宰相の中のトップ)にまで上り詰めることもありました。

つまり「出自に関係なく、努力次第でトップに立てる」制度だったわけで、封建貴族が支配していたヨーロッパ世界から見れば、かなりぶっ飛んだ構造だったんです。

このイェニチェリの存在が、オスマン帝国の強さと柔軟さを象徴していると言っても過言ではありません。

まあでも時代が下ると、このイェニチェリが腐敗利権集団と化してしまい、帝国の首を締めていくことになるわけですが…

兄弟殺しとかいう慣習がやばい

トプカプ宮殿内の“鳥籠(カフェス)”

兄弟殺しの代替として導入された鳥籠(カフェス)は、皇子たちを宮殿内に幽閉することで王位継承争いを抑え、皇族の血を守ろうとした制度だった

出典:Gryffindor / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国では、なんと兄弟を殺すことが合法だった時代があるんです。しかもそれは、ただの権力争いじゃなくて、制度として認められていたというからビックリですよね。

その背景には、帝位をめぐる血みどろの内乱を防ぐという「現実的すぎる」理由がありました。皇帝(スルタン)が亡くなった後、息子たちが争って帝位を奪い合う――そんな展開になると、国全体がぐちゃぐちゃになっちゃう。

だったらもう、「先に帝位を取った者が他の兄弟を殺していい」ってルールを作っちゃえ!という、ある意味で超合理的な考えから生まれた慣習だったんです。

このルールはメフメト2世(コンスタンティノープルを落としたあの人)が、正式に法令化しました。つまり「兄弟殺しは国家安定のため」ということで、合法化された“国家の都合”だったんですね。

愛と血が交錯する宮廷ドラマ

とはいえ、実際に起こった出来事はなかなか壮絶です。

即位したスルタンが、自分の弟たちを次々と絞首刑にしたり、絹のロープで静かに殺させたり(※血が流れるのを避けるため)と、かなりショッキングな話が残っています。中には幼い弟まで殺されたケースもあって、「それ本当に必要だったの!?」とツッコミたくなる場面も多々。

しかもこれ、当事者にとっては単なる政治の話ではなく、家族の中で命の取り合いをするという、メンタルがすり減る制度だったことは間違いありません。皇帝になるって、地位も権力もすごいけど、精神的にはめちゃくちゃ過酷だったんです。

この慣習はさすがに時代とともに廃れ、代わりに「兄弟たちを幽閉して飼い殺しにする」という鳥籠制度(カフェス)と呼ばれるものに変わっていきます。それもまた別の意味でヤバいんですが……。

終わり方がやばい

600年以上も続いた大帝国が、たった数十年で一気に崩れていく。その過程がもう、映画の脚本にしてもいいくらいドラマチック。そして、帝国の終焉が世界に与えた影響もハンパじゃないんです。

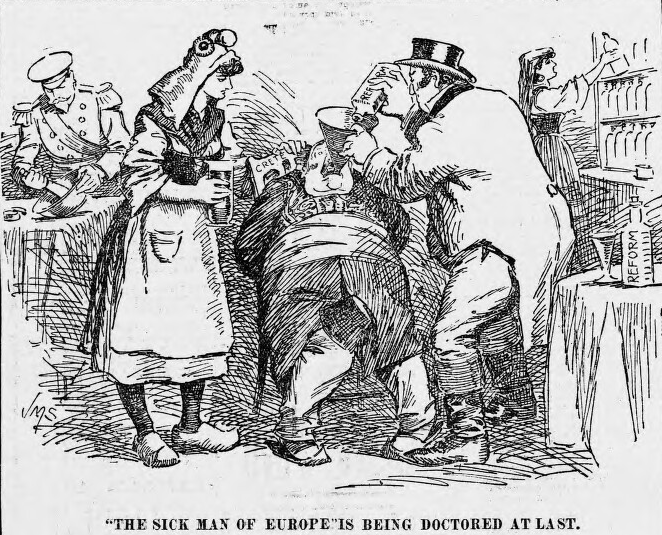

「病人」と呼ばれても粘る

オスマン帝国の「病人」ぶりを風刺した絵

「ヨーロッパの瀕死の病人」と揶揄されるオスマン帝国が、列強に“治療”される様子を描いている

出典:Joseph Morewood Staniforth / Wikimedia Commons Public Domainより

19世紀になると、オスマン帝国はヨーロッパ列強から「ヨーロッパの病人(The Sick Man of Europe)」と揶揄されるようになります。政治はグダグダ、財政もボロボロ、国内ではナショナリズムが高まり、領土の一部が次々と独立していく――まさに内憂外患。でも、そこからがオスマン帝国の底力なんです。

簡単に崩れるかと思いきや、タンジマート改革と呼ばれる近代化政策を始めたり、外交で列強の間を器用に立ち回ったりと、意外にも戦略的。

「もうだめか?」と思われてから、100年近くも命脈を保ち続けたというのは、むしろ奇跡的とも言える粘りっぷりです。

なぜ植民地にならなかったの?

ギュルハネ勅令の発布(1839年)

近代化と平等の原則を掲げつつイスラム的伝統を維持しようとする、体制存続のためのバランス感覚に満ちた改革の出発点だった

出典:Unknown author / Wikimedia Commons public domainより

この時代、アジアやアフリカの大国たちは次々と植民地化されていきましたよね。インド、ベトナム、エジプト……。でもオスマン帝国は、最後まで形式的な独立を保ったまま終焉を迎えました。

その背景には、宗教的な求心力、地政学的なバランス感覚、そしてスルタンの権威をうまく利用した体制維持のテクニックがあったんです。

第一次世界大戦で一気に崩壊

セーヴル条約(1920年)に基づく領土割譲地図

セーヴル条約はオスマン帝国を事実上解体する内容であり、ムスタファ・ケマルはこれに反発してトルコ独立戦争を主導し、新国家樹立へと導いた

出典:Luisao Araujo / Wikimedia commons CC BY‑SA 4.0

そんなオスマン帝国の“延命”も、第一次世界大戦への参戦で一気に終わりを迎えます。ドイツ側についた結果、敗戦国となり、連合国による領土分割案(セーヴル条約)が突きつけられることに。

しかもそれだけでなく、内部からも共和国派(トルコ民族主義者)による改革運動が進行し、ついには1922年にスルタン制が廃止されてしまいます。

その翌年の1923年、ムスタファ・ケマル(アタテュルク)によってトルコ共和国が建国され、帝国の時代は完全に終わりを告げます。まさに中世から近代への、大ジャンプ。

王朝国家が、わずか1年で政教分離の世俗国家に変わるなんて、そうそう起こることじゃないです。

終わったあとも影響が続く

オスマン帝国が解体されたことで、中東やバルカン半島の地図は大きく書き換えられます。 その後に誕生した国々――イラク、シリア、ヨルダン、レバノンなど――はいずれも、かつてのオスマン領。現在の国際問題や宗教対立のいくつかは、この帝国崩壊と再編の余波とも言えるんです。

つまりオスマン帝国は、終わってからも歴史に巨大な影を落としてるんですね。 長く続きすぎて、終わったあとも余波がデカすぎる……それがこの帝国の「やばさ」なんです。

引くほどやばい、けどそれがオスマンの魅力

ブルーモスク(イスタンブール)

壮麗な建築美と精緻な装飾で、イスラム芸術とオスマン帝国の栄華を象徴する魅力の結晶

出典:mostafa merajiによるPixabayからの画像

最後に……ヤバいヤバいと言ってきましたが、僕は決してオスマン帝国をディスりたいわけではないんです。むしろ、こんなにも長く、広く、そして複雑な歴史を持つ国家って、他にそうそう無いと思っています。だからこそ、「ヤバい」って言葉は、半分は驚きと敬意の意味なんですよね。

もちろん、兄弟殺しや鳥籠制度、奴隷制度など、今の価値観から見ればドン引きするような面もたくさんありました。でも、それは当時のリアルな国家運営の苦悩や、地理・民族・宗教が入り組んだ現実との格闘の結果だったとも言えるわけです。

そしてもう一つ見逃せないのは、そんなヤバさを持ったオスマン帝国が、今もなお現代のトルコや中東、バルカン諸国の政治・文化・社会構造に影響を残しているということ。つまり、オスマン帝国の話は「過去のもの」じゃなく、今につながる“生きた歴史”でもあるんです。

突き抜けた統治スタイル、常識破りの制度設計、終わったあともなお尾を引く存在感。こうして見ていくと、やっぱりオスマン帝国はただの“昔の大国”ではありませんでした。ヤバい、でもスゴい。だからこそ、知れば知るほど面白くて、もっと深く掘ってみたくなるんです。